[原创]中国传统舞蹈批评特征及模式刍议

来源:《民族艺术研究》

作者:慕羽

摘要:中国传统舞蹈批评与西方传统舞蹈批评相比,中国古代舞评与“新闻业”并无关系,同时还存在一个差异很大的现象:即舞评与整体性文论不可分割。本文尝试以国际视野来探讨中国传统舞蹈批评,旨在从历史中探寻出规律,即中国传统舞蹈批评的模式,既符合舞蹈在古时的艺术形态,也有现代批评的逻辑架构分析在其中。由于中国传统艺术批评模式有其特殊性,并没有形成“作品—世界—艺术家—观众”那样明确且成体系的螺旋式循环结构,所以回顾中国传统舞蹈批评,本文总结出五种模式:伦理道德批评、“泛宇宙生命化”批评、“本体论”批评、“人化”批评、社会批评等。

关键词:舞蹈批评;模式;新闻业;传统文论;艾布拉姆斯

作者简介:慕羽,北京舞蹈学院教授,中国文艺评论家协会音乐舞蹈艺术委员会委员。

舞蹈,是一种凭借人类与生俱来的身体来揭示人类情感和精神领域的特殊的艺术活动;舞蹈批评既包括揭示其身心灵合一的内部规律分析,也与阐释它和人类其他社会实践联系的外部规律研究密切相关。本文的研究对象是中国的传统舞蹈批评。文中“传统”二字是针对“批评”而言的,即中国新闻出版业“舞评”肇始之前的舞蹈批评。中国对乐舞进行评论的历史有它自己独特的模式和传播方式,也比西方的芭蕾舞评早两千余年。由于欧洲浪漫主义芭蕾时期,正值商业报刊时代的到来,古典芭蕾的舞评便与新闻业产生了千丝万缕的联系。虽然中国的活字印刷术比欧洲早四百年,但是这种联系在中国并没有建立起来。

另外,需要说明的是,对于中国传统舞蹈批评模式的研究,笔者借鉴的是艾布拉姆斯关于文艺批评的逻辑,以作品的存在为核心,连接世界、作者、读者,便可以建立起舞蹈批评模式的诸坐标。虽然并不能直接将它套用于研究中国古代舞蹈批评模式,但我们仍能够从中发现出一些规律。

一、中国古代舞蹈批评与新闻业无关

对比中外舞评史,有一个现象差异很大:即舞评与新闻业的关系。虽然造纸术和印刷术都是中国古人发明的,但出于非拼音文字等技术原因,世界上最早的活字印刷术却难堪大用,加之信息传播受君主专制完全主宰,以及固步自封的社会意识等本质原因,中国古代虽有“印刷业”,却没有产生真正意义上的“新闻业”,所以中国古代文艺批评与“新闻业”并无关系。中国古代新闻主要靠官方“手写”,驿站传送。中国早期的印刷品多为佛经经咒,所谓的“新闻”则只是服务于朝廷的“手写官报”。而古代的“邸报”并未衍变为近代报纸,近代出现的报刊其实是西方的“舶来品”。然而,15世纪西方的印刷业从《圣经》开篇,最终触发了新闻传播业,以及相继到来的艺术批评行业,也见证了西方古典芭蕾重要的转型和发展历史。当然,中国正统的乐舞历史更加源远流长,因此我们要追溯的“舞评”历史也就更为久远。

德国哲学家卡尔•雅斯贝尔斯有一个很著名的命题———“轴心时代”。在《历史的起源与目标》(1949)一书中,他第一次把公元前500年前后同时出现在中国、西方和印度等地区的人类文化突破现象称之为“轴心时代”,这是人类文明精神的重大突破时期。

不幸的是,中国正统的古典乐舞没有完全得以历史延续;但幸运的是,中国两千余年的乐舞文化却是实实在在的,且有哲人先贤的“记录在案”为起点,称颂、质疑、寄语,他们的思想也一直影响着中国乐舞文化。还有那些宝贵的诗词歌赋,尤其是部分同文人雅趣及其生活空间有密切联系的舞蹈诗歌,共同构成了中国人的舞蹈记忆。

虽然有墙上题诗,还有抄写和刻印,但中国古代诗歌、小说主要靠的是“口耳相传”。即便印刷术宋代发明了,唐诗传到明代,也已失传了不少。“孤篇压全唐”的张若虚难道就写了《春江花月夜》等一两首诗吗?还是早已随历史烟消云散?我们不得而知。这里要特别感谢那些历史上慧眼识珠的“编辑们”,中外历史上都有这样的“发现家”,他们结集付梓或秉承遗志,或肩负历史使命,或坚守毕生信念。比如明代的藏书家、文学家胡震亨,十年时间编了一本《唐音统签》,才谈得上清康熙年间轰动朝野的《全唐诗》,当代学者们才有可能去整理研究《全唐诗中的乐舞资料》(1958/音乐出版社)。

失传的不只是诗歌,更有无法保留的舞蹈本身。舞蹈这门时间的艺术,永远都只存于瞬间就不复存在的“当下”。就像宋人感概“今日所舞《柘枝》,比当时十不得二三” ,可如今呢?正如泰戈尔所言,“天空不留痕迹,飞鸟已经掠过。”

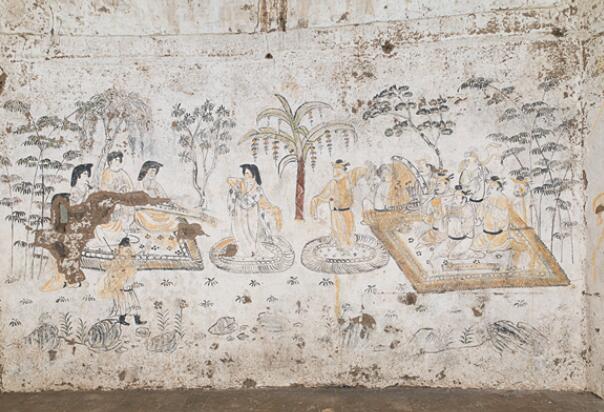

进行广义上舞蹈史的研究,考察的研究对象除了活态的“遗存”,还可以有文字记载、壁画、石刻、砖刻、拓片、器皿的形象,对于舞蹈批评史的考察则主要集中于文字记载。后代舞蹈学者对于古代舞蹈史的研究都很多,而专门论及舞蹈批评史的角度还是比较新的。中国传统舞评(或因子)的存在形态丰富多样,比如:先秦诸子的语录文集、专论、汉赋、唐诗、宋词、类书、史书、专著等。切忌深文周纳,借鉴一些方法论,考察舞蹈文本在特定语境中的原初含义,还是很有意义的,这也算是研究中国舞蹈批评史的起步。

晚唐时期,理论家张彦远在中国第一部绘画通史《历代名画记》的编著中就涉及过批评史的内容;民国时代,我国也已有学者撰写出版过现代意义上的《中国文学批评史》。而且涌现了一批学贯中西的学者在从事文学批评和批评史的研究。但是,中国艺术和各门类批评史的研究还没有形成规模。对中国舞蹈批评而言,我们不仅要研究西方文艺批评和舞蹈批评在中国的影响,更应该着墨于博大精深的中国传统文论和文学中,寻出古代舞蹈批评的形态,这也是中国现当代舞蹈批评的文化基石。换句话说,我们研究中国舞蹈批评史,不是去陈述文论史、诗歌史,而是从浩如烟海的资料中找出符合“舞评”特点的篇章,总结出中国传统“舞评”的规律,以及有关对现当代舞评会产生学术影响的理论根据。

二、中国古代舞蹈批评与文论的关系

相对于舞蹈史论研究总结归纳宏观创作特点和规律,舞蹈批评常常是对微观创作展开描述、分析、判断或评价,这并不是说理论家和历史学家不做这样的事情,但是他们往往基于不同原因。可以说,舞评即便关注的是历史上的作品,也要突出“当代”和“现在进行时”,也更为强调舞评人主体视角。

在一定意义上,舞蹈史是宏观性的舞蹈评论,丰富的舞蹈史知识则为舞蹈理论和舞蹈评论的发展提供厚实的学术根据。舞蹈批评不但为舞蹈理论提供启示,还为舞蹈史提供资料的积累和评价的参照。舞蹈理论是实践的升华,也对舞蹈批评和舞蹈史研究产生指导的作用;舞蹈批评运用理论(原理和外延理论)进行分析,同时还可检验、论证理论,必然也面临着舞蹈理论研究方式的转型和创新,或是重新发现。

比如:如今我们评判中国古典乐舞作品重建或创作,距今一千五百年历史的谢赫之“六法论”仍不失为衡量古典舞蹈创作和评论的重要法门之一。“谢赫六法”并不止于古代美术品评作品的标准和重要美学原则,它完全可以生发出我们对传统乐舞意境的一种解读,还可能产生当代意义。而一些头脑中“不分中西古今”的当代艺术家、理论家则可以对六法中“气韵生动”进行新的运用,或根据主客相融的体验,或基于“主体间性”的考量。

笔者希望尝试探寻舞蹈的文脉,即特殊艺术学——舞蹈学研究中舞蹈批评的历史踪迹,是对历史上具体舞蹈作品和现象的直接探讨,并不侧重探寻中国传统乐舞艺术的一般规律。换句话说,中国舞蹈批评史(传统部分)关注的文章,主要是对“正在上演”或“同时代”的乐舞、舞蹈或戏曲作品及其现象进行的分析阐释、评价,重视“舞评人”的主体性。比如:

对于舞蹈作品的描述和艺术评价彰显了舞蹈人和观舞者怎样的心境,结合了怎样的哲学或美学理论?(文艺评论共性/舞评的对象和理论坐标的关系)

从“乐”到“戏曲”,中国古代舞蹈在多数情况下并没独立存在,对于综合形态下的舞蹈,先哲或文学家们都给予了怎样的关注?对舞蹈发展产生了深远影响?(中国舞评特性)

中国舞蹈史上,不同历史时期的“舞评”是以怎样的方式出现并存在的?(舞评本体)

中国古代舞蹈史上,何时何地何因让何人写了相对独立的“舞评”?是否具有独立性的舞蹈批评范畴?(舞评本体和主体)

中国舞蹈史上,何时何地何因让何人写了现代意义上的“舞评”?(舞评本体)

你认为中国舞评有无取得与文学批评、书画批评、音乐批评、戏剧批评等相匹配的地位?为何?历史上是如何互动的?特定朝代或时代中,舞蹈是否围绕着同样的文化命题展开?

正如学者指出,“中国文学批评著作实际上都不是真正意义上的文学批评史著作,它们把文学理论和文学批评混为一谈,成为文学理论和文学批评的混合史。”其实,这种现象在西方也存在,被认为是文艺批评宝典式的专著却叫做《文学理论》(韦勒克、沃伦),只是门类批评仍然是独立而显性的。

可以说,对比中外舞评史,还有一个差异很大的现象:即舞评与整体性文论的关系。而且中国古代文论还有“文史哲不分家”的特点,中国舞蹈批评史也是如此,武舞同源,诗书画论也呈一体,尤其是汉代以后,乐舞与书画在抒情写志的许多理念上都是贯通的。可以说,中国古代的画论、书论对中国舞蹈审美和舞评范畴有直接影响。“乐记”“乐论”“诗品”“书品”“画品”“曲律”“琴況”“艺概”……与“舞学”都有整体性文化渊源。而南朝齐梁刘勰(约465—520)《文心雕龙》在中国古代文学批评上则有其特殊地位,“六观说”对各门类艺术批评都有很好的参考价值。

值得一提的是,留日归来的王国维(1877-1927)超越中国固有的批评传统,将西方哲学、美学观念和逻辑思维特点融入中国诗论传统中,形成了独特的中国批评体系。学者认为,王国维的艺术批评是中国现代艺术批评的开篇和发轫。

必须承认的是,中国古代历史上的舞蹈大多因“媚权”(礼乐)或“媚俗”(女乐)而存在。对于“礼乐”和“女乐”这两种最具代表性的宫廷乐舞,古代先贤们从各自不同的角度进行论述,值得我们今天重读品鉴。而所谓“天乐”“上乐”通常只是圣人君子雅士的理想,现实无迹可寻。“礼乐”奠定了中华的“礼仪之邦”,因“礼崩乐坏”而失传,其后只能陷入随“改朝换代”而来的复兴与衰落的循环中,被不断改造,而且距“为仁由己”的“礼乐之情”已经相距甚远。“女乐”才是中国传统乐舞主流形态。中国古代舞蹈史中许多舞蹈家都是帝宠、王宠。唐代也是乐伎舞蹈的全盛时期,白居易等人就曾对宫中“雅音替坏”“郑声夺雅”现象发表过不满,写诗借乐舞来讽喻现实,其实他本身非常热衷乐舞,自己也家养乐伎。当时能歌善舞的乐伎遍及社会的各个阶层:宫廷有宫伎、军营有军伎、官府有官伎、私家有私伎。女舞人需要依靠自身的美色和技艺来谋生。女乐为中国舞蹈艺术的初步形成功绩卓著,但在当时的社会中,女乐的地位很低下,常被当作玩赏娱乐或政治阴谋的工具,并不被正统文化所接纳和肯定。

而舞蹈这一体裁的转型,归根到底是中国市民文化转型决定的。戏曲已经不只是服务于王公贵族、豪门内府、文人雅士的“乐舞”了,“上有所好,下必甚焉”,作为一种市民文艺开始日渐“商品化”和“职业化”。

所以,当我们以国际视野来探讨中国舞蹈批评时,既需要借鉴学科分类观,还要注意到中国传统乐舞和戏曲的自成一体,而且相关历史、理论和评论还与文学和其他门类艺术有着千丝万缕的内在联系。

实际上,有学者认为,与士大夫作为创作主体,“诗词散文等传统文学与绘画书法等精英艺术”不同,舞蹈等主要由下层民众参与创作的领域,属于“通俗性、技艺性的文艺门类”,而诸如“宋学理想人格的影响力主要作用于精英文艺(例如诗文绘画等雅文化),投射进民众文艺领域就相对淡薄(或有讴歌理想人格的话本或戏剧)。”

到了元代,一些受到现实排挤的落魄儒士,只好选择醉心于杂剧的创作中,让通俗化的民间文艺承载知识分子的现实呐喊,但这个时期的舞蹈已经转型为“杂剧”的一个元素了。元杂剧的表演已是以演员的“唱”为本位。首次论及戏曲表演的胡祗遹(1227-1295)之“九美说”中,涉及形体动作表演的只有“分付顾盼,使人人解悟” 。明代戏曲评论家、诗人潘之恒(约1536—1621)提出的戏曲表演“度、思、呼、步、叹”的几个方面中,所谓“步之有关于剧” ,“步”可以看作是与古代乐舞有流变关系的戏曲舞蹈,更是“合规矩中节奏”的戏剧行动。十分难得的是,明王室成员——有“律圣”之称的朱载堉(1536—1611)在不兴舞的年代提出了“论舞学不可废”,成为中国古代雅正乐舞系统研究并实践的集大成者。

此后,便鲜有人问津了。“古之君子,生而未尝不学舞,燕(宴)而未尝不起舞”,不过社会各阶层越来越“耻于乐舞”,也不愿与舞人“为伍、坐作、进退” 。对于文人而言,正如明末清初诗人、醉心于戏曲创作的吴伟业(1609—1672)所言:“今之传奇,即古者歌舞之变也;然其感动人心,较昔之歌舞更显而畅矣。” 但是,不得不承认的是,从古时对女乐沉湎到近代戏曲评论,基本是以“品赏色艺、玩味伶人”为核心特征。难怪舞蹈学者发出感慨:“自清以降,稍有名气的文士似乎都不屑于歌舞了;我们能忆起的,大约只有闻一多。”其实,民国时代,林语堂对邓肯现代舞的关注仍是可圈可点的。值得一提的还有1934年,在上海从事书籍装帧设计工作的钱君匋(1907—1998)出版了《中国古代跳舞史》一书,在西方舞蹈风靡之际,让曾“以舞为耻”的国人重新回望古代,有着重要的现实意义。钱老后来成为集诗、书、画、印熔于一身的艺术家,有着这样一位艺术家重新审视历史,也算舞蹈之幸。

三、中国传统舞蹈批评的模式探讨

进入二十世纪后,现实中的中国舞蹈要成为一门独立的剧场艺术,还有一段路要走。因为舞蹈这个“艺术之母”一直努力寻求获得应有的尊重,既不是作为政教工具,也不是作为享乐工具,而是与人类精神生活和生命观相通的一门艺术。从古至今,都可以寻出一条轨迹。比如我们可以去探讨中国历史上的三次思想高峰,即春秋百家争鸣时代、宋代理学、清末民初的启蒙民主思想等不同时期里,舞蹈的现实与理想的关系。我们还可以探讨中国古代舞蹈发展的高峰(西周和汉、唐)与文化发展的关系等。

相对而言,中国传统艺术的基础为哲学,西方传统艺术的基础为科学,但对于舞蹈艺术的研究,中西都偏向于“哲学式”。值得一提的是,中西对“哲学”的认知本身又是不同的。西方人的“哲学观”源自古希腊人的“爱智慧”,“哲学家”不仅仅“有智慧”,或才华超群,而是一些超越现实名利而挚爱智慧的人。古希腊人还将这种思考自然与人生的“爱智慧”方式体系化了,后又经过发展转化,形成了严密逻辑系统的宇宙观。中国有许多先哲都曾做过哲学性探讨,但中文中的“哲学”是19世纪日本学者的发明,中国古人称其为“道”“道术”“经学”“玄学”“道学”“理学”“心学”等,确未形成系统而思辨的注重论证的哲学。对此,中国哲学泰斗冯友兰先生也是有定论的。

中国人自己的儒学观、道家观、佛学观,以及儒释道的融合也致力于研究天人关系和历史规律,尤其重视世界观与伦理的联系,深信“内圣外王”之道,内圣即立德,外王即立功,因此注重“实用理性”(李泽厚语)的中国哲学自成一派。后人将中国古代哲人的思想进行理性思辨和形而上学地分析整理,也逐渐形成了可以与西方对话的哲学和美学体系,比如本体论、方法论、认识论、价值观等。学者指出,中国古代自先秦形成的文艺批评有两大特点:一是具有从现实出发的品格;二是从整体性文化批评出发来进行具体的文艺批评。

中国传统批评文论中体现出了两条主线,即儒家和道家文艺批评思想,冯友兰将其类比为西方文艺思潮中的“古典主义”和“浪漫主义”,但二者本质不同,文艺思潮归根结底是一种艺术现象,它体现了艺术自身内部的规律性运动和发展。中国古代只存在一些代表个人意识觉醒的文艺思想作用于舞蹈。

有意思的是,中西历史上对于传统舞蹈的批评,思想家和文学家们都是动用了强大的直觉感悟,并以诗化的语言和形象化比喻来咏叹舞蹈。在中国古典文论、乐论以及诗歌中,不乏有精妙绝伦的乐舞过程的描绘和诗人的体悟。那么,我们可否探寻出作品(或现象)与宇宙、作家、读者,以及作品内部等西方批评形态结构的共通点与不同点呢?笔者希望论及中国传统舞蹈批评时,要在各门类艺术批评和文学批评集合中寻找出一些规律,既符合中国舞蹈在古时的艺术形态,也有现代批评的逻辑架构在其中。

美国当代著名文学批评理论家——艾布拉姆斯(M.H. Abrams,1912-2015)的名作《镜与灯》(1953)看似只是论述西方浪漫主义文论及批评传统,实际上艾氏关于文学四要素:作品、世界、作者、读者(work/universe/artist/audience)的勾勒,以及艺术批评结构系统的理论,可以看作是西方文学批评形态研究的另一个典范,对舞蹈批评学的形态建构也很有启发性。

学者蒲震元将此种研究称为“艺术批评模式”,“是特定民族(或民族群体)的文化模式及深层审美心理结构在艺术批评理论领域中的反映与应用。”并指出:“中国传统艺术批评存在深度模式与潜体系,它是一种以中国古代天人合一的大宇宙生命和谐理论为哲学根基(特别是以‘人与天调,然后天地之美生’这一重要理论认识为基础),在象(艺术形象、艺术符号及与之有关的大量‘事象’)、气(气韵)、道(生命观)逐层升华而又融通合一的多层次批评中,体现中华民族深层人生境界及大宇宙生命整体性特征的东方艺术批评模式。”即便如此,我们仍然可以从中发现一些批评模式的区分,强调着“乐”的社会功能和“人格本体”。其实,称得上“妙品”“神品”的舞评即便写舞也都不为写舞本身,而隐含着更多的人情、人性和社会之思。

值得一提的是,中国传统的艺术批评模式更有其特殊性,比如“六观说”“形神论”“气象说”“意象说”等都涉及全方位的探讨。因为中国美学要求艺术作品的境界是一全幅的天地,叶朗表示,中国古典美学的秘密不在表现论或模仿说,而在“元气论”。

老庄哲学的根本在于“道”,而《周易》的实质是“象”,“易者象也”,“圣人立象以尽意”,“取象比类”,“观物取象”。探求“象”的方法,不在于西方“模仿论”那样的“镜子说”,而是在天地万物的观察与模仿中,模拟世界的“简易、变易、不易”,寻求精神之象,规律之象,“天人合一”之象,可以看作中国古代的“表现说”,不过又根本不同,其中必少不了“元气”。中国的传统艺术本来就具有符号化、抽象化的特点,而舞蹈就像是“身体书法”,供表演者和观赏者联想的空间非常丰富。在“现实主义美学”为主体的当今中国舞蹈界,回望祖先的历史日渐可贵。

可以说,与现代批评模式不同,中国传统乐舞批评模式并没有形成“作品—世界—艺术家—观众”那样明确且成体系的螺旋式循环结构,大都侧重于作品(或乐舞现象)与世界关系的宏观探讨,但同时也会涉及与“作乐者”以及与“接受者”的关系,却根本不同于“模仿论”和“接受批评”。

另外,中国传统舞蹈批评注重直觉与经验,甚至是不可言传、只可意会的妙悟,少有逻辑阐释。加之我国古汉语词汇蕴含丰富,先哲帝王雅士文人各有各的理解和解释,理论性和系统性不强。

回顾中国传统舞蹈批评,笔者总结出了以下几种模式:

其一,制礼作乐:伦理道德批评。对中国乐舞而言,儒家学说主导着中国宫廷乐舞发展的主流。儒家先哲的乐舞批评模式实际上就是伦理道德批评,是内外部结合的批评,着眼点是乐舞与世界的外在关系,即“人伦”。它以一定的道德意识以及由此而形成的伦理关系作为规范来评价作品,以善恶为基本尺度来决定批评对象的取舍。乐舞批评的标准随时代的变化而呈现出差异性,乐舞批评的对象既有具体的作品,也有“礼乐”和“女乐”现象。

其二,天人合一:“泛宇宙生命化”批评。虽然儒家美学千百年来深深植根于中国正统舞蹈的发展中,但不容否认的是,以老、庄为代表的道家审美的确代表了中国艺术精神的一种纯粹美,这是一种观念形态批评。有意思的是,先秦儒家后期的代表人物荀子的《乐论》中已经呈现出了天人观的基本立场,儒道两种思想在“天人合一”上殊途同归了。

其三,抒情显志:舞蹈“本体论”批评。汉代乐舞创作实践十分丰富,虽然并未产生具有像《乐记》般研究“乐”的系统著作,也未有轴心时代的千年大师出现,但门类艺术理论、批评,比如画论、书法理论都得到了充分的发展,甚至出现了与现代意义上的艺术批评性质契合的文章。值得一提的是,汉代也出现了专门的舞蹈批评,而且还是文学艺术性极强的“赋”,辞藻华丽、意象壮美、气魄宏大。对此,宗白华是这样评价的:“在傅毅《舞赋》里见到汉代的歌舞达到这样美妙而高超的境界。中国古代舞女塑造了这一形象,由傅毅替我们传达下来。它的高超美妙,比起希腊人塑造的女神像来,具有她们的高贵,却比她们更活泼、更华美、更有神。”中国古代的“本体论”舞评以描绘见长,也包括了阐释、评价,有抒情显志的特点。东汉时期,中国的书法、乐舞都超越了现实的实用功能,审美价值凸显,说古代舞蹈艺术曾走向“自觉”,也是不夸张的。只是书画创作和赏鉴可以被赋予“人化”的想象,但让文人雅士真正面对女乐,却是不容易超越感官层面的。

其四,人物品藻:“人化”批评。虽然“感物而动”“情动于中”“致乐治心”的儒家乐舞观已经涉及人的本性,但仍然是从现实关怀为出发点的,侧重于作为社会人自身品格修养的完善,与现代意义上的“自由之思想,独立之精神”的主体性意识并不一样。而庄子超越现实功利的“天乐观”可看成是一种观念形态的文艺批评,虽是理想人生,本身就具有强烈的现实反思精神。这两种人文精神脉络一直持续至两汉,影响着文学与艺术批评。

这里借用了“人化”批评一词,源于钱钟书先生20世纪二三十年代《中国固有的文学批评的一个特点》一文。人化批评是“移情作用发达到最高点的产物”,中国文人雅士画人、画山水,吟诗咏词实际上是在表达他们自己,精、气、神、骨、肉、血无不游走于文艺家的笔端,而这种文气风骨也同样能感染到品诗、品书、品画之人。但是,中国古代能在舞蹈着的真正的人身上体悟到“人化”的文人雅士还真不多,而若只是体验到文武健软、刚柔相济的审美,当然还谈不上是“人化”,笔者认为“人化”的核心与生命内涵相关,尤其关乎精神自由,才能达到钱钟书先生所言“文跟人无分彼此,混同一气”的境界。

比如:在唐朝,能被称为思与神合之“神品”舞评的,怕是只有唐中期李白那些“大音”或“天乐”理想的诗篇,正所谓“大音自成曲,但奏无弦琴” ,或是“古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞” ……而且,李白(701-762)也有不少十分率性地描写自己“起舞拂长剑” 的诗歌。这个“太白星”下凡的神仙是以出世之心,行入世之道吗?实际上,自号“青莲居士”的李白就是一位不出家的信佛者,在诗作中也体现了儒、佛、道三种思想的自然融合。不同于唐后期以禅宗南宗“顿悟”的思想为主,李白“铁杵磨针”的故事仿佛折射出了他的禅宗北宗“渐修”观。

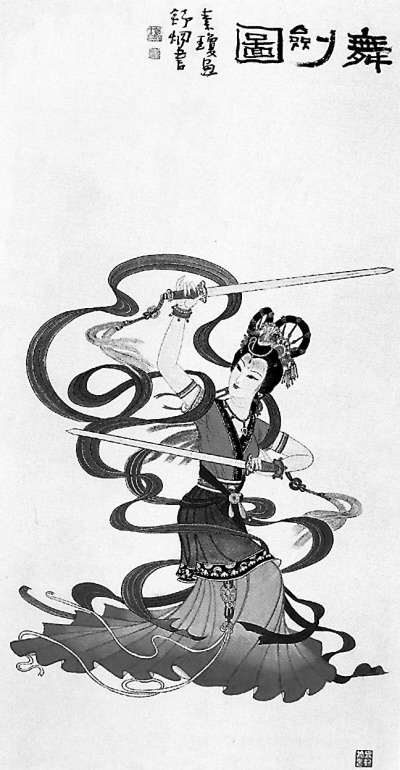

其五,人生态度:社会批评。唐诗舞评中给笔者留下深刻印象的,是表演与体验都成为对于各自生存意义的现实领悟和生命的直觉体验。《观公孙大娘弟子舞剑器行》(杜甫)、《霓裳羽衣歌(和微之)》(白居易)这两篇堪称中国舞蹈批评的古典范本,竟然出自现实派诗人之手。换句话说,唐代“剑舞”与唐代书法、绘画追求“道家”风范是一体的,《霓裳羽衣舞》也是唐玄宗为祭献老子所作,而舞评既体现了诗人的直觉,传递出了剑舞崇尚自然的自由意象,更直通诗人彼时的真实心境,道出了世道沧桑。

如果说,伦理道德批评模式更多体现为“上以风化下”,社会批评模式则体现为“下以风刺上”。而在天人合一:“泛宇宙生命化”批评模式中,对道家而言的“天乐”,对儒家继承者而言逐渐成为“天理”,化为制礼作乐的依据,“乐”与“礼”犹如硬币的两面相互依存,即所谓“礼乐相须以为用” 。值得一提的是,明代对礼乐的“舞学”探讨也有了本体意义。

除了对舞蹈本体的提点,“抒情显志”和“人物品藻”的批评模式因其“去意识形态化”而成为中国传统舞蹈批评的亮点,不过,它们虽触及到了舞蹈表演者(也有可能是编创者)的身份或心理,关注了人格、性情因素,但侧重表达的仍是作品(或乐舞现象)与接受者的关系,而一切又着实为了表达与世界的关系,某种程度上又回归了社会伦理道德批评。可以说,中国传统舞蹈的“本体论”批评尚未充分开掘,而涉及舞蹈创作主体的“主体论”批评则基本缺席,当然这也说明了中国传统乐舞并不具有真正的创作“主体性”。