景凯旋:不愿当刽子手,就只能做受害者

来源:高和分享

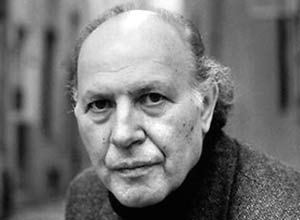

作者:景凯旋

匈牙利作家凯尔泰斯的《惨败》是一部独特的小说,它的情节十分荒诞,充满反讽,但这不是它的独特之处,类似的作品有很多,已经引不起我们更多的兴趣和思考。这部小说的独特在于它描写了现代极权下的人文困境,即在刽子手与受害者之间做出必取其一的选择。

凯尔泰斯1929年11月9日出生于匈牙利布达佩斯一个犹太裔家庭,年仅十四岁就被关进奥斯威辛,后来又转到布痕瓦尔德集中营。二战结束后,他回到匈牙利,完成了高中学业,在一家报纸当记者,但很快他就因不顺从当局而被开除,此后他当过工人,服过兵役。但那以后他再也没有找过工作,而是一边靠翻译度日,一边埋头写作。他的《无命运的人生》描写了自己在纳粹集中营的经历,这部自传体小说起初并没有引起多大反响,直到其续篇《惨败》和《给未出生的孩子做安息祷告》相继发表后,他才为世界所注意,并于2002年获得诺贝尔文学奖。

《惨败》由两个部分组成,前面部分是写一个老人陷入回忆,他一直在构思一部与奥斯威辛有关的小说,后面部分则是写一个名叫柯韦什的人物的故事。事实上,老人与柯韦什都是凯尔泰斯自己,讲述的是他在新制度下的经历。柯韦什从布达佩斯来到一个陌生的外国城市,希望在一家报社开始新的工作,但却发现这个城市似曾相似,没有灯光的街道,两旁的窗户黑洞洞的。实际上,这仍然是布达佩斯。

小说情节迷离恍惚,所有机构人员都面目不清,所有发生的事都不合常理。柯韦什的第一夜是在公园的长椅上度过的,他还没有开始工作,就收到报社的解雇信。此后每到一处,柯韦什都要受到守卫的盘问,海关人员也似乎一直在打听他的情况,但他并不觉得这一切很荒诞,而是极力想要解决它。这正是卡夫卡式的荒诞模式:作者与读者保持距离,而不是与人物保持距离。作者知道一切,却假装和人物都处在玻璃缸里,只有站在玻璃缸外的读者,才能看清人物的不自由状态。

透过情节,可以看到荒诞的制度原因。钢琴师反对当局禁演经典音乐,由于害怕被捕而躲在公园长椅上过夜。女房东告诉柯韦什,她的丈夫“被拖走和遇难了”,可她却无法向儿子解释清楚发生的事。柯韦什自己则不断被各种机构开除,因为他不具备官方要求的信仰。这信仰也是荒诞的,新闻部门经理告诉柯韦什,每个人都必须服从制度:“我们是仆人,全都是仆人!”柯韦什问:“谁的仆人?”经理回答:“一个更崇高的思想的仆人。”又问:“什么思想?”回答:“永无止境的完善。“它存在何处?”“在于,我们永无止境地让人们接受考验。”

柯韦什一直在写奥斯威辛的故事,另一个人物贝尔格则在写一个刽子手的自白。这个曾经的纳粹看守宣称,由于不存在另一个世界,每个人身上其实都有着刽子手的本性,即从服务于某个制度中获得人生价值。这与波兰社会学家鲍曼《现代性与大屠杀》的观点一致,现代人崇奉的是马克斯·韦伯所说的“公务员的荣誉感”,而不是个人的道德判断,由此导致普通人自觉地参与迫害。凯尔泰斯的探究更进一步,在贝尔格看来,极权制度下的个人别无选择,只能轮换着当刽子手和受害者。

柯韦什后来去服兵役,当了监狱看守,上级告诉他要爱憎分明,那些犯人受到惩罚都是罪有应得。但柯韦什却常常对犯人抱着同情,结果又被开除军籍。法国作家加缪曾写过一篇政论文,题为《不做受害者,也不当刽子手》,表达了一个存在主义者的反抗。在西方社会,这种自由选择是可以做到的,就像存在主义作家笔下的那些个人英雄;但在极权制度下,当局不允许一个人洁身自好。这是一种完全不同的生存状态,你要么当刽子手,要么做受害者。

凯尔泰斯描写了柯韦什的一连串惨败,而这些惨败都是他自己选择的。在文学史上,这是一个崭新的存在主义主题,作者通过荒诞展示了一种道德维度,如果必须在刽子手与受害者之间做出一个选择,主人公最终总是选择做受害者,无论是自觉还是不自觉。

这部作品告诉我们,在极权社会,那些最有道德感的人往往都是生活中的惨败者。或者说,那些生活中的惨败者往往都是最有道德感的人。