英国:对工业革命的文化驯服

来源:《英国文化与工业精神的衰落:1850—1980》

作者:马丁·威纳

内容自《英国文化与工业精神的衰落:1850—1980》,[美]马丁·威纳著,王章辉、吴必康译,北大培文出品,北京大学出版社。

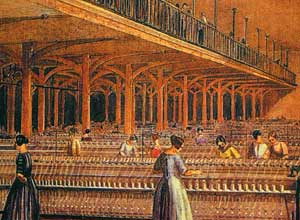

1851年伦敦世界博览会时,英国是世界上工业革命的故乡、物质进步的象征。它也是明显胜利的资产阶级的故乡。像卡莱尔和马克思这样的观察家都共同指出,工业家是新的贵族,是正在引进全新的秩序和新文化的人物。不过,他们都误入歧途。从他们作出自己的断言以来,英国社会与心理上的潮流却开始转到了一个不同方向。

至20世纪70年代,下降的资本投资水平唤醒了赤裸裸的“非工业化”幽灵——工业生产的下降幅度,超过了服务行业“生产”的一切相应增长。无论这个幽灵是否具有实际意义,真实的情况是,这个时期英国公认的经济危机,是以一个世纪的心理和理性的非工业化为先导。正在形成中的工业主义文化(无论是好是坏,在维多利亚时代中期看来已是要成为未来的潮流),将不可阻挡地涤荡扫除旧英国的特色,但是,工业主义本身就被改造了。随着工业中的革命而产生出的新价值观的冲击,在19世纪后期被遏制住了。工业主义内含的社会与理性的革命被柔化减弱,甚或是流产夭折了。相反,产生了一种妥协,使新的集团、新的利益和新的需要去适应一种维持传统形式乃至许多价值准则的社会与文化的母体。变革中潜在的破坏力被控制住,并被引导去支持一种新旧混合的新社会秩序。对工业主义文化革命的遏制,正是现代英国历史上的成败关键所在。

维多利亚时代晚期的英国人所缔造的新社会,依靠的是对早期英国人行为中较为粗野的特性进行驯化;18世纪英国社会中不安分的平头百姓,咄咄逼人又渴求财富的资本家,以及乔治时代享乐主义的贵族,如果不是消失了,那也是变成了受危害的英国人。他们的后代更为拘谨,更为文明,这些后人现在在社会等级中有了稳固安全的地位,或者如贵族身上发生的情况那样,已顺从社会变化并重新巩固了他们在现状中的地位。至维多利亚女王去世时,英国社会已经承受住了变革风暴,但代价是放弃了革新能力并断言这或许就是早期英国狂放不羁和粗糙严厉的另一副面孔。

尤其是一批民族精英在19世纪晚期得以形成巩固,凭借他们的权势与威望,在英国现代的成就与失败中都起了关键作用。他们以合理的效率与人性,管理人类历史上最庞大的帝国,他们一方面主持权力的重新分配和平等与安全的扩大,另一方面又在很大程度上维持住了国内政治与社会的稳定。他们还要对国家经济地位在世界上不断衰退受损负责。这一新的上流集团(文官、自由职业者、金融界、土地财产拥有者)的价值标准,经过公学和老牌大学共同的教育熏陶,并反映在他们恩宠的书面文化中,他们的价值标准通过他们的声望超出本身范围渗进大部分英国社会。这些价值标准几乎没有去支持经济发展的动力,反而更多地阻碍它。他们把对技术的早期热情变得声名狼藉,突出工业革命带来的社会邪恶,把注意力优先转向“生活质量”问题,而不是对生产和发展的数量的关切,并且贬斥工业资本主义的不安定和欲求。这些贬斥与另外一套社会价值观的发展齐头并进,体现在民族的新幻想中。

英国文化中占支配地位的集体自我形象,越来越不是世界工场的形象。取而代之的是,世界工场的形象受到挑战,这一挑战来自一种相反形象、古老的和几乎不受干扰的“绿色而快乐的国家”形象。帝国主义最伟大的诗人宣称“我们的英格兰是花园”;另一位帝国主义者、桂冠诗人,把处于帝国主义狂热高潮时的英格兰,当做“古代安宁常在的地方”来庆贺;一位反对帝国主义的社会主义者,用以激励他的读者的目的是:照着工业革命前的样子和“北欧绿茵茵的花园”重新铸造英国。昔日与乡村(据认为是不可分离的两者)被罩上了几乎是不可抗拒的光环。这些规范与形象扶持了一种非常迷人的生活方式,这种生活方式适合维持现状而不适合革新,适合舒服安逸而不适合奋斗争取,适合文明的享受而不适合创造财富。

贵族的权力早就寿终正寝了,可是英国的政治思想仍然长久地带有贵族政治的烙印。政治家、文官、教士、自由职业者和政论家,都煞费苦心地去造就现代英国的政治舆论和政策,都活跃于一种与工业界志趣不合的舆论环境中。他们中大多数人都表现出对绅士情趣和规范的惊人爱好,使之成为英国统治风格中的基本部分。要求发展经济的政治号召与大多数政治家和文官实际信奉的生活风格及价值观念的本质背道而驰。

工业家本身也未能免受这种反工业文化的影响;像其他人那样,他们的社会地位越高,所受影响也就越深。新的英国上层社会向工业家开放,如果他们接受其规范的话。除去极少数几个例外,工业家都愿意这样做,尽管接受它的规范要求在某种程度上否认他们原先的自我以及他们在社会中的功能。工业家使自己在不同程度上仿效文官、自由职业者和有闲地主,找到了为英国社会上层所接纳的途径。由此也就创造出了有名的“权势阶层”及其舆论。社会的整体性与稳定得到了保证,代价却是工业精神的衰落。

英国社会与文化史的独特模式有利也有弊。然而,利与弊,是哪一个占上风呢?得失相较,这种模式对英国是幸事还是不幸?而且,这种文化史竖起的通往未来的路标,如果有的话,会是什么呢?

由此而形成的文化道路,受到英国内外许多人的称赞。在其为绅士理想观念的重要性而提出的论点中,D. C. 科尔曼费心用力地指出了他未予批评的这种文化的影响:

如果以某种未必可能的魔法,(维多利亚和爱德华时代的实业家)把自己变成专心致志和总是追求最大利润的企业家,会产生出什么样的社会呢?公学培养出“第一流行政官员”的代价之一是工业发展的某种落后,如果这是真实的,我们怎样才能知道这一代价是不值得付出的呢?

其他人士,左翼和右翼的都有,认为所得到的肯定要比这一代价更值得。《泰晤士报》在1971年为这些人代言,当时它沉思了对“财富本身”缺乏热情这一问题,而后又发现这是好事。它总结说:

英国的秘密希望实际上就是,比起其他社会来,对金钱的迷恋在我们社会的影响要少。或许仍有更多的英国人愿意为理想主义的理性全力以赴,而不是为获利而全力以赴。

英国人的才能体现在生活的“质量”而不是“数量”上,这一点早在1907年就由世界主义小说家F. M. 福特提了出来。他说:“英吉利民族的一个特殊领域,就是发展出一种生活方式的规范……英国人的这个领域就是去解决人们怎样才可能生活在一起的问题。”大约在此同时,外国访问者(特别是美国人)开始注意到英国人愉快和轻松自在的生活质量。爱德华时代的“效率专家”阿瑟·沙德维尔报告说:“一天,一位美国绅士对我说,‘我们在这里忙忙乱乱、开车奔波、用心谋划,而英国人却过着安宁幸福的生活。拿我来说,就很羡慕他们’。”《纽约时报》60年代末和70年代初驻伦敦记者安东尼·刘易斯,就是这位无名美国人的直系后裔,他在一封告别“情书”中评论说:“有一个比英镑、通货膨胀和国民生产总值更重要的现实,那就是生活,而英国人擅长此道。”有些人的赞颂甚至走得更远,把英国人看成是新的“后工业社会”形式的开路先锋。约翰·肯尼思·加尔布雷斯在英国广播公司接受采访时,告诉他的东道主说:

你们的真正问题是,你们是伟大的工业化国家的先行者,因而事情也是首先在这里发生。你们已经经历过对与工业生活有更从容关系的关注,其他国家的人民为此一直讨论了五十年或更长时间。

伯纳特·诺西特是《华盛顿邮报》70年代驻伦敦记者,对他来说,“不列颠人……看来是后工业时代的首批公民,他们正在选取的是悠闲,而不是大规模上市的货物”,他衷心地赞同他们的选择。

然而,其他人则提出了忧郁得多的意见,把乡村绅士的价值观描绘成不知不觉地滑进堕落之中。唐纳德·霍恩以一位侨居国外者的激动心情表达出这种意见:

仁慈、宽容和热爱秩序变成了势利、糊涂和热爱过去。不费力的悠闲自在变成了不做任何努力去做好任何事情的悠闲自在。绅士般的直觉智慧变成了缺乏决断的无能。做事体面意味着没有尖锐的意见冲突,没有不一致的新信念,因为这些可能打扰某人。公平观念变成认为竞争是不公平的信条:它可能有益于某个新人,却可能有害于某个旧人。

此种观点由纳菲尔德勋爵于1959年予以简洁表述,当时他称英国是一个“半退休的国家”。其他人也有这样的感觉:民族活力、适应能力或意志的失败。最有口才和最早的一位是C. P. 斯诺,他也在1959年对英国统治集团中他的伙伴成员发出警告说:

一个历史的神话,与其说常使我喜欢,不如说更使我悲哀。这个神话是好是坏无关紧要,它对我来说已足够紧迫。我情不自禁地想起了威尼斯共和国的最后半个世纪。像我们一样,他们也曾交过难以置信的好运。他们像我们一样碰巧发财致富。也像我们一样,他们有极出色的政治技巧。他们之中许多人是意志坚强者、现实主义者和爱国者。他们正像我们一样清楚地知道:历史的潮流开始不利于他们。他们中有许多人绞尽脑汁想维持下去。这本来会意味着要打破他们被僵固于其中的模式。但是,他们热爱这一模式,就像我们热爱我们的模式一样。他们从未下定打破这一模式的决心。

近二十年之后,在马克思主义者汤姆·奈恩看来,斯诺的威尼斯人比喻再贴切不过了。他于1977年抱怨说:

测算英国的前途,上院是比美国国际商用机器公司更好的标准尺寸。在关于新开端的没完没了的夸夸其谈之下,主要的梦想是威尼斯式的黄昏暮景:一个金黄色的稳定国家中,庄严的艺术与温和的政治共同维护着英国事物的精粹。真实的推动力并不是真要“赶上”更伟大者和发展中的外部世界,而是要莫名其妙和不顾一切地抱残守缺,捍卫本部落的习惯和久经风雨的遗迹。

16世纪的威尼斯当然没有类似于北海油田的东西;若没有一个有利的社会环境予以利用,同样的意外横财对其他民族也不会有持久的效果。17世纪的西班牙就是这样一个典型的历史例证。历史学家埃利奥特,将西班牙衰落的责任归因于它的统治阶级,这个统治阶级缺乏深远的眼光,对于不再能可靠地指导未来前途的昔日往事,缺乏与之决裂的性格力量……欧洲的面貌正在比以往更迅速地变化之时,这个曾是主要强国的国家却表明它缺乏求生存的基本要素:变革意志。

当英国最好的当代作家、从前以描写个人关系而知名的玛格丽特·德拉布尔在70年代危机的激励下去探求民族精神的状况时,幻想以一种文学形式出现了。她越来越多关注的是她眼中看到的消极的和退却主义的社会价值观[14],她的小说《冰川时代》描绘了身心衰竭的英国上层。她回到早期维多利亚时代的道德派传统,在她的一团乱麻中寻求复兴的源泉,并且不怕招致嘲笑,呼唤约翰·弥尔顿及其梦想:“一个高贵而强大的国家,像一个苏醒的巨人自己挺立起来。”《冰川时代》概括了对“英国状况”的一种观点。

也有人认为英国“后工业主义”的快乐幻想是海市蜃楼;认为生活质量不能轻易地与数量对立起来,或者轻易地分离构成它们的要素。此外,最近对公众舆论的研究表明,正如鲁道夫·克莱因遗憾地所说的那样:“利他主义看来好像主要只是经济繁荣的一种作用。”一个无增长的社会,不可能看起来会是一个更人道、更宽容甚或是更舒适的社会。有人回忆起爱德华·希斯在1973年发出的警告:

取代扩张的,并不是如某些人偶然所想的那样,是一个由缓慢平静地驶过绿草地的大车,将安静的商业城镇连接起来的英格兰。这一替代选择是贫民窟、危险的道路、陈旧的工厂、人满为患的学校、受局限的生活。