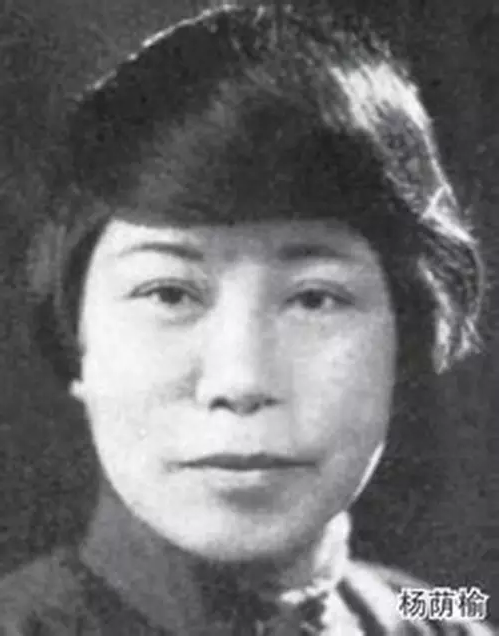

杨荫榆(杨绛姑母)的传奇人生

来源: 民国大师

作者: 风行

杨荫榆(1884年—1938年)(著名作家杨绛的姑姑),毕业于美国哥伦比亚大学,中国近代史上第一位女大学校长。

江南名城无锡,自古便是富庶文明之邦。多年来,这里风景如画,人文荟萃,英才辈出。

杨氏家族世居无锡,在当地是一个知识分子家庭,民国著名才女,钱钟书先生的夫人杨绛就出生在这个家庭。用杨绛本人的话说,这个家庭就是“寒素之家”,她的曾祖父、祖父的身份,无外乎书生、穷官,但都秉性正直,酷爱读书。

杨绛有三个姑母,大姑母出嫁后不久就因肺疾去世;二姑母早年便和丈夫离婚;三姑母杨荫榆皮肤黑黝黝的,双眼皮,眼睛炯炯有神,笑时两嘴角各有个细酒涡,牙也整齐。她脸型不错,比中等身材略高些,虽然不是天足,穿上合适的鞋,也不像小脚娘。她是穿过耳朵的,不过耳垂上的针眼早已结死,从未见她戴过耳环。她不令人感到美,可是也不能算丑。母亲一次当着杨荫榆的面,拿着她的一张照片说:“瞧她,鼻子向着天。”(她鼻子有上仰的倾向,却不是“鼻子向天”。)杨荫榆气呼呼地说:“就是你生出来的!就是你生出来的!就是你生出来的!”当时家里人传为笑谈。

1902年,杨荫榆17岁定亲时,家里只求门当户对,不知男方底细,过门时才发现对方竟是一个低能儿的“大少爷”。那位少爷老嘻着嘴,露出一颗颗紫红的牙肉,嘴角流着哈拉子,让人看了都觉得恶心。杨荫榆和他没有任何的感情和志趣,面对丈夫的纠缠,几次把那位傻爷的脸皮都抓破了。杨荫榆回了娘家就不肯到夫家去。那位婆婆有名的厉害,先是抬轿子来接,然后派老妈子一同来接,杨荫榆只好硬给接走。可是有一次她死也不肯再回去,结果婆婆亲自上门来接。杨荫榆对婆婆有几分怕惧,就躲在嫂嫂大床帐子后面。那位婆婆不客气,竞闯入卧房,把她揪出来。逼到这个地步,杨荫榆不再示弱,索性拍破了脸,声明她怎么也不再回蒋家。她从此就和夫家断绝了。那位傻爷是独子,有人骂杨荫榆为“灭门妇”;大概因为她不肯为蒋家生男育女吧?

刚好这年,兄长杨荫杭(杨绛父亲)从日本早稻田大学毕业回国,在家乡同朋友一起创立理化会,杨荫榆和二姐都参加学习。据说那是最早有男女同学的补习学校;杨家两位小姐都不坐轿子,步行上学,开风气之先。从旧式婚姻解脱之后,杨荫榆从此再不屑做什么贤妻良母,而是发愤读书,抱定做新式女性,自强自立,在社会干出一番事业来。不久由兄长资助,在苏州景海女中上学,两年后就转学到上海务本女中。务本女中毕业后杨荫榆于一九O七年左右考得官费到日本留学,在日本东京女子高等师范学校(现“茶水女子大学”的前身)毕业,并获得奖章。毕业回国后担任江苏省立第二女子师范学校教务主任,后任北京女子师范学校学监。杨荫榆非常喜欢教育事业,对工作尽职尽责,对学生爱护有加,深得学生爱戴。1918年,教育部首次甄选教师赴欧美留学,杨荫榆入选,赴美国哥伦比亚大学攻读教育专业。出国临行时,好些学生到车站送行,学生哭得抽抽噎噎的,频频挥手,杨荫榆更是频频拭泪。月台上除了大哭的几人,很多人也在擦眼泪。学生都送礼留念,那些礼物是杨荫榆多年来珍藏的纪念品。那天是杨荫榆生平最得意、最可骄傲的一天。她是出国求深造,学成归来,可以大有作为。1922年杨荫榆获得硕士学位,成为中国最早获得硕士学位的女性之一,受到时任教育总长章士钊的赏识。两年后,杨荫榆荣任北京女子师范大学校长,成为中国首位大学女校长。

当时的中国,社会刚刚开化,一个女子到社会上做事有多艰难。杨荫榆作为中国大学首位女校长,受到周围的不理解、排斥、甚至是欺负、刁难都在所难免。杨荫榆早年离婚,心灵留下创伤,她从小性格就刚烈,多年在国外埋头苦读,没看见国内的革命潮流;她不能理解当前的时势,她也没看清自己所处的地位,她在日本和美国所受的教育使她一些特立独行的行为越来越受时人所不解。杨绛曾回忆说,杨绛与钱锺书在苏州完婚时,杨荫榆前往道贺,身穿一套新潮白夏布衣裙,足蹬无锡人认为很不吉利的白色皮鞋,装束打扮不伦不类,引得众人侧目诧怪。接任北京女子师范大学校长后,国家动荡,女师大的部分学生热衷参加社会活动。杨荫榆要求学生只管读书,反对上街游行,成了积极学生的敌人。

1924年秋天,新学期开始,一些同学因频繁参加社会活动没有按期到校,杨荫榆决定对几个迟到的学生作退学处理。这个决定,遭到了“女师大”学生自治会的公开反对,其中就有鲁迅后来的夫人许广平。此后,女师大分为支持校长和反对校长的两派,双方的矛盾不断积累。

1925年,国共第一次合作期间准备北伐,各种学潮不断。女师大里的学生,正在进行轰轰烈烈的“驱羊运动”。这个“羊”,就是女师大时任校长杨荫榆。1925年1月,学生自治会上书教育部,要求撤换杨荫榆,但未获支持。5月7日的“国耻纪念日”上,杨荫榆上台演讲,被嘘声轰下台。当天下午,又羞又耻的杨荫榆终于开除了许广平、刘和珍等6名学生。搅动北京高校的“女师大风波”旋即爆发。1925年5月12日,鲁迅撰写《为北京女师大学生拟呈教育部文》,认为杨荫榆开除学生是溺职滥罚,“杨荫榆一日不除,即如刀俎在前,学生为鱼肉”。鲁迅等文坛领袖的批判对于杨荫榆具有毁灭性质,从此她背上了“反动”牌子。学生用封条封了杨荫榆的办公室,并派人把守校门,杨荫榆只能另找地方办公。再往后,学生冲出了校门,周作人、马裕藻、沈尹默、钱玄同等7人在《京报》联名支持女师大学生。

1925年8月4日,杨荫榆在《晨报》上发表了《辞职感言》,“矢志以女子教育为职责,毁之劳怨,所不敢辞……维持之于今日者,非贪恋个人之地位,为彻底整饬学风计也”。作为大学校长的杨荫榆,强调秩序、学风,强调学校犹如家庭,需要一个稳定的局面。她曾在一篇文章中宣称:“窃念好教育为国民之母,本校则是国民之母之母。”所以被学生讽为“国民之母之母之婆”。她要求学生只管读书,不要参加过问政治活动,把学生的爱国行为一律斥为“学风不正”,横加阻挠。在校务方面,作为女强人的她则免不了独断专行、处事不公的事情。这样就必然造成激起公愤的后果。

杨荫榆是不合时宜的。她是一个理想主义的教育家,坚持自己的原则;但又缺乏变通技巧,在反对学生行为的同时缺少同情式理解;而且与前辈相比,资历尚浅。杨荫榆所奉行的“学校犹如家庭”的理念,被周作人批评为“师生关系变成了高压与顺从的关系”,被鲁迅讽刺为“实施寡妇主义教育”。由于师生之间无法进行有效的妥协与沟通,导致大家互不让步,再加之北洋政府的凶残以及低能的危机处理能力,其后果是局面失控,一发不可收拾。

杨荫榆黯然离开北京前往苏州投奔兄长,也就是杨绛的父亲。当年8月中旬,章士钊作出了再次激化矛盾的决定——停办“女师大”,在原址上重新成立国立女子大学。8月22日,章士钊指派50名警员驱赶学生。坚守学校的骨干刘和珍、许广平等13人被拖出校门,当局强行接管学校。

1926年爆发的“三一八惨案”中,刘和珍等学生惨死于段祺瑞政府的枪下。当时,杨荫榆已离开女师大半年多。在这场事件中,杨荫榆并没有残害学生,但却成了政治的牺牲品。

深深热爱教育事业的杨荫榆不甘从此沉沦,国家花钱送她出国留学,满腹经纶的她还寻思要为国家为社会做点什么。一来报效祖国,二来实现自己早年的理想。半年后她遂赴苏州女子师范学校任教,并在东吴大学兼授外语。但由于她声名狼藉,不受学生待见,《苏州日报》文艺副刊更是多次重提女师大旧事,指斥杨荫榆为“专制魔君”、“女性压迫者”、“教育界蟊贼”、“反革命分子”等。杨荫榆处境狼狈,如履薄冰,再次被迫辞职。既然受到全世界排挤,那总该有自得其乐的权利吧,杨荫榆自掏腰包,创办女子补习学校——二乐女子学术社,自任社长,招收女生。从此,她不喜与人结伴,过的是古人啸歌山林,闲云野鹤的生活,性情更加孤僻,人们渐渐忘却了这位满腹经纶、曾名噪一时的教育界女名流。

抗日战争爆发后,日军侵占苏州,侵华日军要杨荫榆出任伪职,遭到她的严词拒绝,杨荫榆面对侵华日军在苏州烧杀抢掠的暴行,曾几次到日军司令部提出抗议。有一天,几个被日军追逐的妇女,逃至盘门新桥巷的杨荫榆家时,杨荫榆立即勇敢地站出来用日语同日军交涉,当众斥责日军的暴行,保护了这些中国妇女。

1938年的一个严寒的清晨,苏州古城发生了一件惨无人道的事件。

事情发生在盘城楼下的河边。一位姑娘刚洗完衣服站起身,突然迎面走来了几个日本兵,不由分说将姑娘按倒轮奸,用刺刀捅其下部,割其乳房,致使姑娘当场惨死,姑娘赤条条、血淋淋地尸体曝晒城下,令人惨不忍睹。这时,一位戴着老式眼镜、神态清高、穿着考究的老妇手提菜篮经过这里,她一见此状,浑身上下一阵惊悸,随即晕倒在地。这位老妇就是杨荫榆。此时她当上了苏州中学的英语教师。她晚年视力很不好,尽管戴有高度近视眼镜,但讲课时还必须借助放大镜才能看清课文。学生们虽对之敬畏,但总捺不住好奇心,想和这位严肃的有着特殊经历的老先生开个玩笑。一些调皮的学生终于发现她用放大镜时,她的鼻子看起来特别大且很滑稽,于是,背地里给她起了个“别拿诺姆斯”绰号,并很快在学校中流行开来。一天,杨荫榆还是知道了,是她的一个女学生告诉她的。

这天,杨荫榆看到被日军残酷迫害的姑娘尸体后,好久好久,才从昏迷中醒来。这令人发指的血腥事件,使她悲痛万分。她怎么也不会料到,那位告诉过她的绰号的女学生竟会遭遇如此强暴……

当身着黑色大氅,披着满头银丝的杨荫榆女士来到日本驻苏州领事馆门口的时候,她蓦然明白了:当年鲁迅的激愤是正确的。她既为自己过去只知刻板地教书感到了后悔,也为自己当时那副忠实的封建卫道士的面孔感到内疚。

把门的日本兵想把她拒之门外,杨荫榆用流利的日语说明来由,要求见日本领事。日本兵终于被她的身份和气势所慑服,把她领进了日本领事馆。杨荫榆一见到领事,便义正辞严地提出了强烈的抗议,她谴责日寇的胡作非为,指责他们强盗行径,并要日方严惩杀人凶手。在她义正辞严的抗议下,日本领事答应了她的要求。杨荫榆扔下一份前夜赶写的抗议书,凛然离去。

回家之后,她天天等待日本人的答复。可是,她无论如何也想不到,狠毒的日寇已把魔掌向她——一个淡泊清高的老妇伸来。

1938年1月1日杨荫榆像往常一样,挎着菜蓝子上盘门菜场买菜,吴门桥是她的必经之地。她心中想着心事,怎么日本领事馆还没有回音,难道他们一点也不守信用?岂料几个早已盯梢她多时的日本宪兵,偷偷地跟随而至。她正在桥头凝思,一只日寇的大马靴已重重地踢在她纤弱的后腰上,没等她发出一声惊叫,便连人带篮一起坠入深深的河流。日本宪兵发现老人还在游泳,就连发几枪,见河水泛红,才扬长而去。

闻讯赶来的人们,只见到漂浮在河面上的一条杨荫榆常用的鹅黄色围巾,以及一只似沉似浮的竹篮……邻近为她造房子的一个木工把水里捞出来的遗体入殓。棺木太薄,不管用,家属领尸的时候,已不能更换棺材,也没有现成的特大棺材可以套在外面,只好赶紧在棺外加钉一层厚厚的木板。

她,因抗议日寇暴行而牺牲了。还未来得及取得当年进步学生的谅解,冲涮清身上背负的反动名声,就默默地永远地去了。

女作家苏雪林曾经说:“她(杨荫榆)原是已故某文学大师(鲁迅)的对头,而某大师钦定的罪案是从来没人敢翻的。”,这话也对也不对,随着时代的迁移,可以对杨荫榆作出公正的评价了。

在女师大风潮中,杨荫榆在理念付之于实践的过程中,或是成了那个时代政治斗争的牺牲品!但在晚年,她给自己的一生画了一个壮烈的句号,为自己人生作了最后的注脚。